在柏林的時候,我住多人房的青年旅館。

其中一個室友是俄羅斯人,出生在烏克蘭,童年搬去俄羅斯

他是虔誠的東正教教徒,在布魯塞爾唸宗教學的學位。我在

我說,我有帶乾薑,”I can cure myself.” (我會自己治好自己)

結果他驚訝的轉過頭來說:”You pure yourself?”(你要淨化你自己?!)

我想他可能以為我要搞什麼信仰療法,透過淨化自己來治好

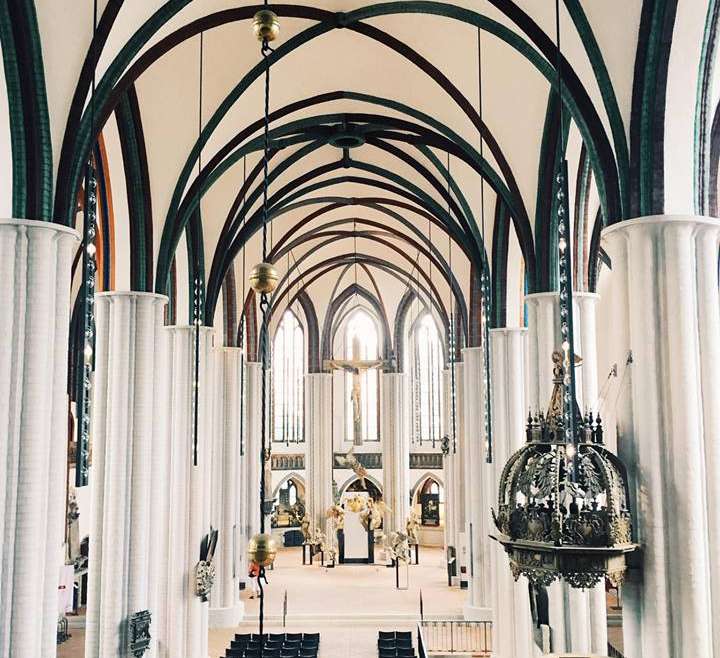

主圖是柏林的聖尼古拉教堂(Nikolaikirche

在柏林的時候,我住多人房的青年旅館。

其中一個室友是俄羅斯人,出生在烏克蘭,童年搬去俄羅斯

他是虔誠的東正教教徒,在布魯塞爾唸宗教學的學位。我在

我說,我有帶乾薑,”I can cure myself.” (我會自己治好自己)

結果他驚訝的轉過頭來說:”You pure yourself?”(你要淨化你自己?!)

我想他可能以為我要搞什麼信仰療法,透過淨化自己來治好

主圖是柏林的聖尼古拉教堂(Nikolaikirche